一人暮らしの光熱費の平均は?

内訳と節約する方法を解説

最終更新日:

監修者

監修者

- 亀梨 奈美

- 不動産ジャーナリスト/株式会社real wave代表取締役

- 一人暮らしの光熱費の平均はいくら?

- 2022年の単身世帯の光熱・水道費の平均は「13098円/月」でした。内訳は、電気代が6808円、ガス代が3331円、ほかの光熱費が843円、上下水道代が2116円となっています。光熱費は近年上昇傾向にあり、節約を意識する人も増えているようです。

初めて一人暮らしをする学生や新社会人は、生活費がどれくらいかかるのかが気になるところなのではないでしょうか。

生活費の中でも「光熱費」は、毎月必ずかかる固定費であり、近年は電気代の高騰も話題になっています。

そこで本記事では、一人暮らしの光熱費の平均とその内訳、節約する方法などを解説します。

一人暮らしの光熱費の平均は1万3098円

政府による「家計調査」によれば、2022年の単身世帯の光熱・水道費の平均は「13098円/月」でした。その内訳は、次のとおりです。

| 項目 | 費用/月 |

|---|---|

| 電気代 | 6808円 |

| ガス代 | 3331円 |

| 上下水道 | 2116円 |

| その他の光熱費 | 843円 |

| 光熱・水道費合計 | 13098円 |

電気代

2022年の単身世帯の電気代の平均は「6808円/月」です。

電気代は季節によって変動が大きい高熱費であり、空調設備を使用することの多い夏や冬は高額になるのが一般的です。

電気代の内訳は、基本料金と従量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金です。基本料金は契約しているアンペア数によって変動する場合もあれば、最低料金として基本料金が定められているケースもあります。従量料金とは、使用した電力に応じて発生する料金です。

ガス代

2022年の単身世帯のガス代の平均は「3331円/月」です。

ガスは、温かいお湯を使うときやガスコンロを使用するときに使われる光熱費です。

ガス代には、基本料金と従量料金が含まれています。基本料金は、ガスの使用量によって増減するのが一般的です。

賃貸住宅で使用できるガスは「都市ガス」と「プロパンガス」の2種類があります。料金は都市ガスのほうが安い傾向にありますが、どちらのガスであるかは物件によって異なります。

上下水道代

2022年の単身世帯の上下水道代の平均は「2116円/月」です。

上下水道代も、基本料金と従量料金で構成されますが、2ヶ月に1度請求されるのが一般的です。

キッチンや浴室、洗面室、トイレなどで使用する水の量が多ければ、上下水道代は高くなります。水は生活に不可欠であることから節約することが難しいですが、意識を変えることで節水も可能です。

その他の光熱費

その他の光熱費とは、部屋を暖めるための薪や灯油にかかる費用などが挙げられます。利用されるエリアや時期は限定的なため、2022年の単身世帯の電気代の平均は「843円/月」と少額です。

光熱費は上がっている

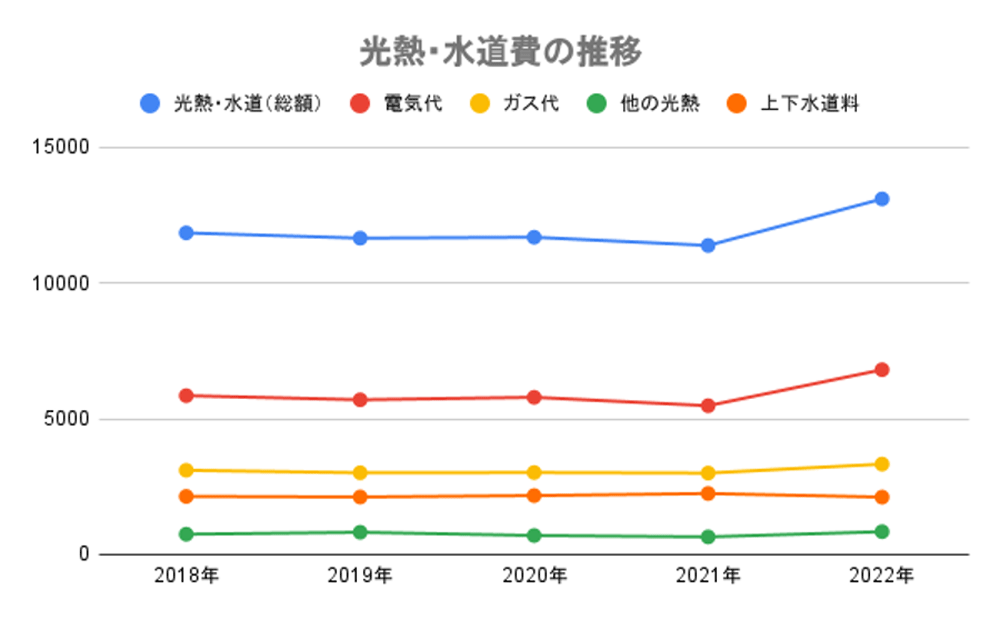

出典:総務省「家計調査(2018〜2022年)」をもとに作成

政府が公表している家計調査(2018〜2022年)によると、光熱・水道費の平均は、ここ数年ほぼ横ばいで推移していました。

しかし、2021年から2022年にかけて大きく高騰しています。上記折れ線グラフからは、とくに赤線で示した電気代の高騰が顕著であることがわかります。

光熱費が上がっている理由

上記のグラフは2022年までのものですが、2023年以降も電力会社各社で電気代高騰の発表が相次いでいます。

近年、電気代を中心に光熱費が上がっている理由は1つではなく、次のようなことが複合的に影響しているものと考えられます。

・エネルギー資源の高騰

・脱炭素・カーボンニュートラルの広がり

・原発停止による供給量の低下

・円安や世界的なインフレ

監修者

監修者

さまざまな物の値段が上がる中、日本の平均所得はここ数年、ほぼ横ばいで推移しています。複合的な要因が絡み合って高騰している光熱費も一朝一夕に下がるとは考えづらいため、使用する側の工夫や意識を変えることによって節約していく意義は大きいといえるでしょう。

一人暮らしの光熱費節約方法

光熱費は、生活を送るうえで不可欠な出費です。光熱費の高騰は、一人暮らしの生活費を大きく圧迫します。ここからは、一人暮らしでできる光熱費の節約方法を見ていきましょう。

電気代の節約方法

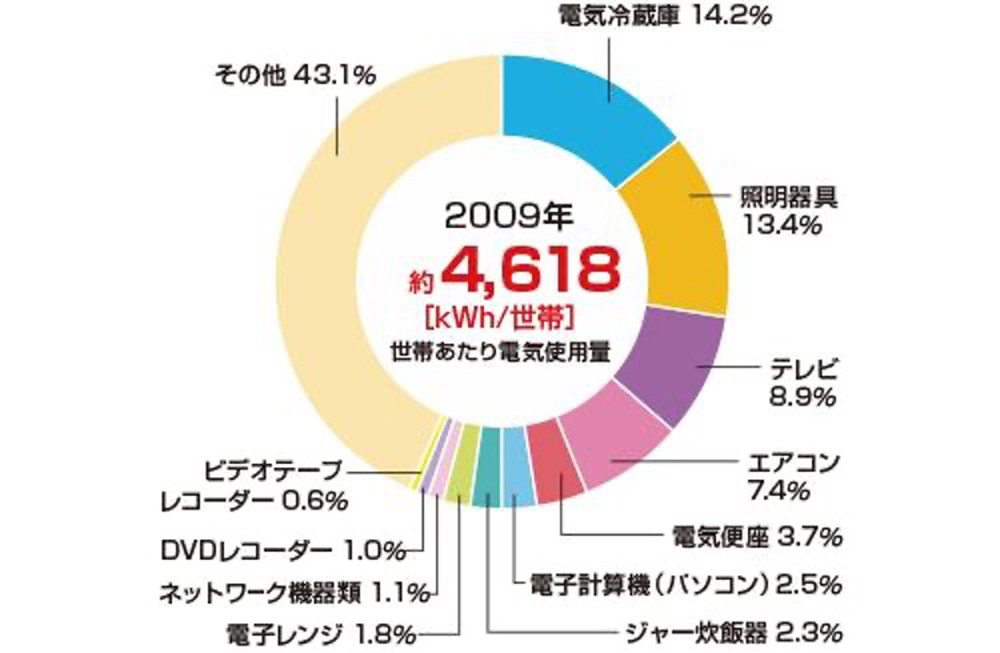

とくに電気代がかかりやすい家電は、次の3つです。

・冷蔵庫

・照明器具

・エアコン

冷蔵庫の設定温度を見直す

常に電力が供給されている冷蔵庫は、家の中でも最も電力の消費が大きい家電です。

庫内の温度を一定に保ち、消費電力を抑えるためには、開け閉めの頻度を下げ、開いている時間を短くすることが大切です。

加えて、温度設定を「強」から「中」に下げたり、季節に応じて設定を変えたりすることで、電気代を抑えることができます。

LED照明に変える

出典:環境省

環境省によれば、照明器具電力消費量は、冷蔵庫に匹敵するといいます。

照明器具の電力消費を抑えるには「LED照明」に変えるのがおすすめ。ほぼ同じ明るさの一般電球とLED照明を比較した場合、消費電力はLED照明のほうが約85%も抑えられます。

消費電力が少ないことだけでなく「長持ち」という点も、LED照明の大きなメリットです。

エアコンはこまめに掃除する

暑い夏と寒い冬を快適に過ごすために欠かせないエアコンは、なかなか節電がしにくいもの。ですが、温度設定を変えずに節電する方法があります。

その方法が、エアコンをこまめに掃除すること。

エアコンは、暑い夏には涼しい風を、寒い冬には暖かい風を送ることで部屋の温度を調整します。吹き出し口に埃などが溜まっていると、風を押し出すために大きな力が必要になるため、余計な電力を消費してしまうのです。

季節の変わり目にエアコンを使い始めるとき、そして使い終えるときには、フィルターとともに室外機周りの掃除を徹底しましょう。

ガス代の節約方法

ガスは、水を温めたり、調理したりする際に使われます。入浴や調理の頻度を落とすのは現実的ではないため、次のような方法で節約してみましょう。

お湯を使いたいときだけお湯側に蛇口をひねる

冬の寒い時期や油汚れがひどいときは、お湯を使って食器洗いしたいものです。

ただ、常に蛇口をお湯側にひねっておくのは考えもの。蛇口がお湯側にひねってあると、たとえ水がお湯に変わる前の十数秒間だけ水を流したとしても、ガス機器は稼働してしまいます。つまり、さっと何かを洗うだけのときでも、都度ガス代が発生してしまうのです。

普段は水側に蛇口をひねっておき、お湯を使いたいときだけお湯側に蛇口をひねるようにすれば、ガス代の節約になります。

調理には電子レンジを活用する

調理に電子レンジを使うことで、光熱費を抑えられることもあります。

食材を茹でたり、蒸したりする際には、まず水を沸騰させるためにガスコンロをつけますよね。さらに、水が沸騰したあとの具材に火を通す間もずっとガスコンロがつけっぱなしの状態。

一方、電子レンジは素材を中から温めるため、素材の大きさや分量によっては、ガスコンロで茹でたり蒸したりするより短時間ですみます。もちろん電気代はかかりますが、短時間のためガスを使うより結果的に費用を抑えられることがあります。

入浴の仕方を工夫する

温かいお湯を使う入浴もガスや水を多く消費するため、入浴の仕方を工夫してみましょう。

たとえば、浴槽にお湯をはったらすぐに入浴することで、追い焚きすることが避けられるためガス代を節約できます。また、節水タイプのシャワーヘッドにしたり、シャワーの温度を下げたりすることも、お湯にする水が減るためガス代の節約になります。

上下水道代の節約方法

上下水道代を節約する方法は「意識を変える」ことです。具体的には、次のような点に気をつけてみましょう。

食器はすぐに洗う

食器はある程度、溜めて洗ったほうが節水になると考えていませんか?

しかし、調理や食事のあとに長時間、放置してしまうと、油分が固まり落ちにくくなってしまいます。お湯に短時間つければ油も浮いてきますが、水になるまで放置してしまっては逆効果です。

調理後、食事後、すぐに洗うことで水道代とともにガス代も節約できます。

節水タイプのシャワーヘッドに変える

入浴は、ガスだけでなく水も多く使います。

節水するには、節水タイプのシャワーヘッドに変えるのが効果的です。

また、頭を洗っているとき、体を洗っているときにはシャワーを止めるなど、節水を心がける気持ちも持つようにしましょう。

残り湯を有効活用する

お風呂の残り湯を洗濯や掃除、水やりなどに使うことでも節水になります。

残り湯を活用することに抵抗がある人は、体を洗ってから入浴するなど、お湯を汚さないように心がけるとよいでしょう。

物件選びで光熱費削減するコツ

生活のなかで光熱費を節約するのには、限界があります。また、無理に節約をしてしまうと、エアコンの温度を上げすぎてしまって熱中症になったり、ストレスの要因となってしまったりすることもあります。

無理なく、賢く光熱費を削減するには、物件選びの段階で次のような点を意識してみましょう。

省エネ住宅を選ぶ

出典:国土交通省

近年は、住宅そのものの省エネ化が進んでおり、賃貸住宅でも省エネ住宅が見られるようになってきました。断熱性能や気密性能に優れる省エネ住宅の賃料は相場と比べて高い傾向にありますが、冷暖房効率が高く、電気代を抑えることができます。また、節水タイプのトイレやハイスペックなエアコンなどと組み合わせることで、一般的な住宅と比較して光熱・水道費の総額も抑えられます。

省エネ性能が高い住宅には、次のような表記がされていますので参考にしてみてください。

・ZEH(エネルギー収支をゼロ以下にする家)

・BELS評価(5つ星で省エネ性能を評価)

・住宅性能評価(品確法に基づき住宅の性能を評価する制度)

・住宅の断熱性能等級(7つの等級で断熱性能を評価)

吹き抜け・ロフトがある物件は光熱費が高くなりがち

賃貸住宅の構造によっても、光熱費のかかりやすさは異なります。

断熱性や気密性にもよりますが、天井高が高い住まいは冷暖房効率が落ちます。その理由は、空調を整える空間が広いことに加え、温かい空気は膨張し、上へ上へと昇っていくからです。

とはいえ、開放感があり、部屋が広く感じられるというメリットはあるため、メリットとデメリットのバランスを考慮して物件を選ぶようにしましょう。

都心のほうが光熱費は安い

光熱費には、地域差もあります。2022年の全国平均は「13098円/月」ですが、大都市では「11676円」と平均より1500円ほど低く、中都市、小都市になっていくにつれて光熱費の平均は高まります。

これは都市部のほうが人口が多いことから、1世帯あたりが負担する設備の維持・管理にかかる費用が下げられ、基本料金が安く設定されているためです。

都市ガスのほうがガス代は安い

都市部のほうが光熱費が安い傾向にある理由のひとつに「都市ガス」が普及しているということも挙げられます。「プロパンガス」を比較すると、都市ガスのほうがガス代は安い傾向にあります。物件選びの際には、どちらのガスが利用しているかも確認しておきましょう。

監修者

監修者

国土交通省の試算によれば、昨今のエネルギー価格高騰などを踏まえた場合、省エネ住宅に住むことによる光熱費の削減効果は5万円以上にのぼるといいます。この試算は東京都23区かつ一般的な木造戸建住宅を想定したものであるため、単身世帯にそのまま当てはまるわけではありませんが、物件選び次第で光熱費が大きく変わってくることは実証されています。

まとめ

一人暮らしの光熱・水道費の全国平均は「13098円/月」(2022年)です。

光熱費はここ数年、横ばいで推移していましたが、2021年から2022年にかけて大幅に高騰しました。その理由には、エネルギー資源の高騰や円安、世界的なインフレなど、さまざまなことが考えられます。

光熱費を下げるには、生活の中で節約の意識を高める必要があるでしょう。また、省エネ住宅や冷暖房効率の高い物件を選ぶことでも、光熱費は下げられます。

無理し過ぎず、できるところから節約していきましょう。

監修者プロフィール

監修者

監修者

- 亀梨 奈美

- 株式会社real wave代表取締役。大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。

2020年に株式会社real wave設立。不動産全国紙の記者として、不動産会社や専門家への取材多数。

「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに執筆している。